学科活動報告

インターンシップ報告会(土木2年)

9月19日(水)、夏休み中に実施されたインターンシップ(土木システム科)の報告会を、ご協力いただいた企業の方々を本校にお招きして実施しました。

はじめに、建設業協会石巻支部を代表して「土木委員会副委員長 田中寛史様(田中建設 代表取締役)」よりご挨拶を頂きました。

その後、会社ごとに報告を行いました。高校生は、各企業において体験したことや学んだこと、感じたことなどを報告しました。

その後、実際にご指導を頂いた企業の皆様方から講評をいただきました。

今年度は、行事の関係で2日間という日程でした。しかし、中身の濃い充実した体験学習になりました。生徒のアンケート結果からも満足度が高かったです。

宮城県建設業協会石巻支部並びに宮城県測量設計業協会石巻支部の皆様方、ご協力ありがとうございました。

貞山小との防災まちあるき(土木3年)

9月7日(木)に貞山小学校第6学年の児童と本校土木システム科「地域貢献班10名」の高校生が,貞山小学校周辺の「防災まちあるき」を行いました。この取組は今年度で3回目で,小学生と高校生が一緒に貞山小学校の学区を歩きながら,地域の防災施設や災害時に危険と思われる場所を調べていくものです。

この「防災まちあるき」は、まちの中にある危険な場所を探すことに加え、その地点に関する標高や地理的特徴を、iPadを活用しながら確認していくものです。児童はiPadでAR機能も体験しながら、標高等について高校生と一緒に確認しました。

今回は「みらいサポート石巻」の皆さんや,「語り部」の方と一緒に地域をまわらせていただきました。様々なお話を聞くこともできました。この体験を通じて,高校生はあらためて,自分たちが住んでいる身近な地域について見つめなおすことができました。

貞山小学校の皆様をはじめ,一緒にまわって頂いた皆様方、ありがとうございました。

インターンシップ(建築科2年)

建築科の2年生が夏休み8/20~8/22の期間を利用して,インターンシップに参加しました。石巻市内の企業9社,それぞれの職種で実習を行ってきました。

ご協力いただいた企業の皆様方、ありがとうございました。

インターンシップ(土木システム科2年)

平成30年7月26日(木)から27日(金)の2日間、宮城県建設業協会石巻支部並びに、宮城県測量設計業協会石巻支部に所属する企業の皆様のご協力により、土木システム科2年生に対してインターンシップを実施していただきました。土木を学ぶ高校生が、実際の建設現場において様々な方々のお話をうかがったり、体験させていただく中で、土木の意義や役割などをあらためて考えていくことができました。

ご協力いただいた企業の皆様方、ありがとうございました。

遠藤興業株式会社、株式会社木村土建、久我建設株式会社、株式会社瀬崎組、総武建設株式会社、株式会社武山興業、田中建設株式会社、津田海運株式会社、丸本組株式会社、株式会社山内組、若生工業株式会社、株式会社西條設計コンサルタント、株式会社佐藤土木測量設計事務所、株式会社千葉測量技研、東北都市整備株式会社、日野測量設計株式会社

インターンシップ(機械科2年)

平成30年7月26日(木)~27日(金)の2日間、機械科2年生を対象とした「インターンシップ」を、石巻管内をはじめ34社の企業様のご協力により実施することができました。ご協力いただいた企業様は以下のとおりになります。

ご指導いただきました企業の皆様方、ありがとうございました。

有限会社山内自動車,株式会社ホンダプラザ石巻,宮城トヨタ自動車株式会社 石巻店,株式会社TK自動車,宮城ヤンマー株式会社,セイホク株式会社 石巻工場,南光運輸株式会社,株式会社宮富士工業,株式会社阿部直商店,株式会社堀尾製作所,東和工業株式会社,東北電子工業株式会社,宏和機工株式会社,河北ライティングソリューションズ株式会社,日本製紙石巻テクノ株式会社,重吉興業株式会社,石巻埠頭サイロ株式会社,東北三吉工業株式会,石巻合板株式会社,株式会社ヤマニシ、株式会社阿部製缶鉄工、株式会社宮城プラントサービス,株式会社ナカトガワ技研,JA全農北日本くみあい飼料株式会社,イエローハット石巻店,いしのまき農業協同組合,沼倉オート株式会社,カイリク株式会社,宮城ノーミ株式会社,アルプス電気株式会社 涌谷工場,株式会社山大,株式会社石巻精機製作所,株式会社みなとモーター(順不同)

企業での生徒の活動の様子

1 株式会社宮城プラントサービス

2 協和鉄工株式会社

3 石巻埠頭サイロ株式会社

4 東和工業株式会社

授業紹介(電気E3)

電気情報科3年生の電気実習の内容を紹介します。

今回は「交流電圧と絶縁破壊試験」の実習で、本日は、「標準球ギャップによる高電圧の測定方法」を学んでいます。

画像中央の二つの鉄棒の間に、「かなり強い電気(2万ボルト以上!!)」が加わります。

いよいよ電気を流します。ちなみに、完全に隔離された空間で計測するため安全です。

電気が流れています(見えますか?)

iPadでその様子を撮影します。

作業終了後に、今回の結果をレポートにまとめます。

電気の様々な特性を学びます。このような実習を通しながら、私たちの社会で欠かすことが出来ない電気の技術者としての基礎を身につけていきます。

授業紹介(機械M3A、M3B)

機械科3年生の機械実習「ロボット制御」になります。

画面右側にある白い機械がロボットアームになります。物体を取り出したり、移動したりします。この機械をコントロールしていきます。

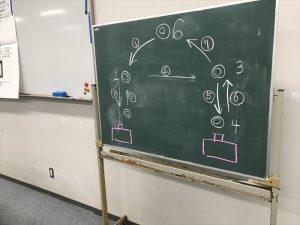

ロボットの動きを、プログラミングの内容から確認しています。

ここで一連の流れを説明します。すべて、オートメーション(自動)化されて動くようにプログラミングされています。

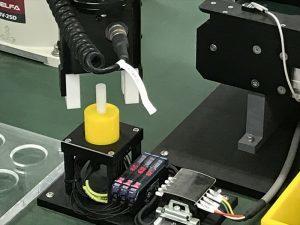

(1)ロボットアームが黄色の物体をつかみ、色を読み取る機械まで物体を移動します。

(2)色を読み取る機械を「カラーワークセンター」といいます。画像の黄色の物体の下にある黒い部分が読み取り装置です。

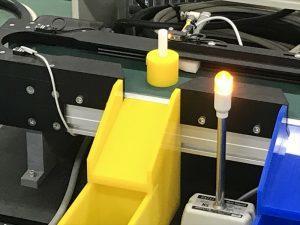

(3)その後、ロボットアームが黄色い物体をコンベアに移動させます。黄色い物体はコンベアで流れていきます。

(4)機械は黄色が流れてきたことを判断します。そこで、黄色い滑り台の隣りのランプが点灯します。黄色い物体は黄色い滑り台を流れていきます。

(5)青い物体がコンベアを流れてくると、青いランプが点灯し、青い物体は青い滑り台を流れていきます。

シーケンサという制御専用のコンピュータです。すべての流れを制御(調整)している機械です。

これまでに授業で学んできた内容の要素が総合的に取り入れられています。実際の工場のミニチュアバージョンです。

出前授業(土木1年)

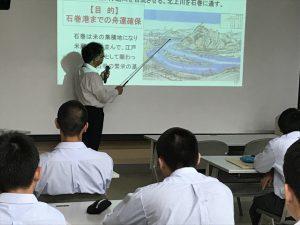

7月13日(金)に土木システム科1年生を対象に, 国土交通省北上川下流河川事務所および宮城県建設業協会石巻支部の「地域の担い手育成企画」として講義をして頂きました。

タイトルは「川村孫兵衛重吉翁の偉業、北上川の河川改修の歴史、東日本大震災からの復旧・復興」です。

石巻地域は北上川の下流地域に位置します。その河川改修工事に力をつくした 「川村孫兵衛」の改修や平成に至るまでの北上川河川改修事業の概要について説明をして頂きました。いまの石巻があるのは,このような先人たちの活躍があるということを理解するとともに,自分たちが学ぶ土木技術は地域にどのように役立っていくのかについて,あらためて考えを深めることになりました。

先日の中国地方などの豪雨災害などの話もして頂きました。ダムの計画高水位以上の降雨により大きな災害被害が発生した状況について説明して頂きました。この話は自分たちの住んでいる地域にも大きく関わる話でもあり、生徒たちも真剣に耳を傾けていました。

東北地方整備局北上川下流河川事務所長の高橋政則様 をはじめ,関係する皆様方ありがとうございました。

交流学習会(土木3年)

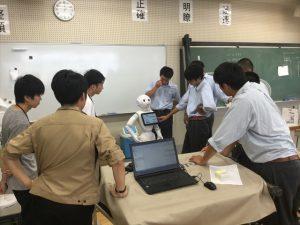

7月12日(木)に石巻専修大学の高橋智先生と学生さん2名をお招きして交流学習会を行いました。

昨年度から、土木システム科「地域貢献班」では、高橋智先生にアドバイスを頂きながら石巻地域に関する「防災クイズ」アプリを作成しています。昨年度は、その防災クイズをPepperに話をさせ,地域の人たちに気軽に防災について考えてもらえるようにしました。

本年度はそのバージョンアップを図るため、改善点や内容の精選などの作業を行いました。

昨年度の防災クイズを試しています。

高校生と大学生が共同でアイディアを出し合います。

まとめ(高橋先生からのアドバイス)

今後,さらに改良を加えていきたいと思います。また,石巻専修大学の学生さんと共同で開発したこの防災クイズ(アプリ)を,出前授業や地域でのイベントにおいて試してもらいたいと思っています。

石巻専修大学の高橋先生と学生のみなさん,ありがとうございました。

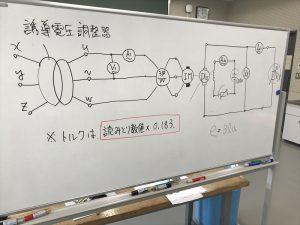

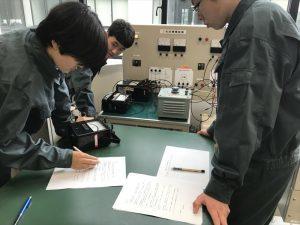

授業紹介(電気E3)

電気実習(3年生)の授業紹介をします。直流電気動力計による三相誘導電動機負荷試験です。

ここでは、機械的な方法を使い、交流電力を直流電力に変換します。つまり、運動エネルギーから電気エネルギーに変換し、そのときの回転トルクと回転数から電動機の出力を算出します。

実験開始です。電流を流してみます。

測定してみます。

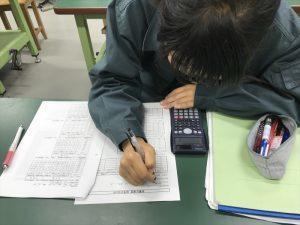

結果を記入し、電動機にどのような特性があるのかを検討します。

レポートにまとめています。

授業紹介(美術3年)

本校では芸術教科「音楽・美術・書道」の中かから選択して授業を受けます。今回は「美術」の授業の一部を紹介します。

「アルミホイル玉」の製作の様子です。

アルミホイルを丸め、形を整えながら固くしていき、それを成形していきます。

ハンマーでたたいています。

その後、紙やすりをかけていきます。

完成までもう少しです。

授業紹介(機械M3A、M3B)

機械科3年生の機械実習「FMS実習」になります。

3つのアルミ材があります。画像の一番左側にある物から、一番右側の物(画像の指をさせているものです)に切削します。

その際、上部を八角形に削り、面の部分に模様をつけます。

その削る部分を座標で表しています。

作成した図柄を座標化しています。

図面の問題点について話し合っています。

座標化したものが出来上がったら、次はNCプログラム作成の作業になります。

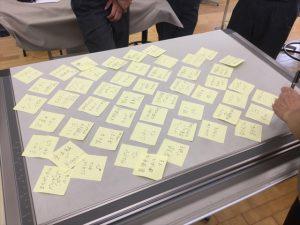

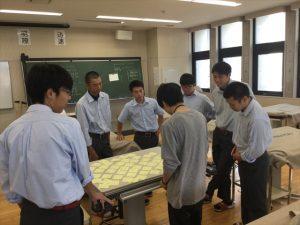

インターンシップ打ち合わせ会(土木2年)

7月26日(木)から27日(金)の2日間にかけて土木システム科2年生を対象にしたインターンシップが行われます。この行事は、宮城県建設業協会石巻支部および宮城県測量設計業協会石巻支部のご協力により行われるものです。例年,3日間での開催ですが今年度は2日間です。土木システム科では,中学校時代に生徒が体験してきた職場体験実習の意味合いよりも,土木の業種を理解することに重点を置いています。

そのインターンシップの対象企業と当該生徒の打ち合わせが本校視聴覚室および大会議室で行われました。まずは、企業の方々への説明を行います。

その後、高校生も交えて打ち合わせを行います。

企業の担当者の方々からは「実習場所」や「持参物」,「実習内容」などについて丁寧に説明して頂きました。生徒もメモを取りながら真剣に聞き入っていました。

石巻管内の建設業や測量設計業には本校OB・OGが多数活躍しています。土木の仕事を通して様々な体験をしてきたもらいたいと思います。

企業のみなさん,ご来校いただきありがとうございました。当日もよろしくお願いします。

授業紹介(電気E3)

電気情報科3年生の電気実習の様子を紹介します。

レゴマインドストームEV3を用いた組込システムによる「ロボット制御」の実習です。

・・・なお、「レゴマインドストームEV3」とはレゴ マインドストームシリーズの3代目のロボット作成キットで、「マサチューセッツ工科大学」と「レゴ社」が共同開発した、教育用ロボットキットです。

この「レゴマインドストームEV3」をコントロールして操作を行います。そのためのプログラムをうちこみます。

生徒の机上にあるロボットが「レゴマインドストームEV3」です。これを人間が思うように動かすためのプログラムを作成しています。

プログラミングが終わると、「レゴマインドストームEV3」をコース上で動かします。

画像の左上にあるLEDがコースの色をよみとっています。

ロボットは人間がコントロールしなければ動きません。そのために、プログラムという命令文を作成し、それをコンピュータに伝えます。この技術は社会の様々な現場で応用されています。

電気情報科では、このようなプログラミング教育も積極的に取り組んでいます。

ICTの活用(社会科)

本校の先生方はICT(情報通信技術)を活用した授業を積極的に行っています。そこで、各教科・科目の授業内の活用方法について紹介していきます。

今回の授業は、科目「現代社会(2学年)」の様子です。ちなみに、生徒は機械科になります。

プロジェクターとノートパソコンを教室に持ち込みます。2つとも一人で持ち運びができます。

教室の黒板に直接投影しています。

旧一万円札の実物と、紙幣の聖徳太子部分が拡大された聖徳太子

関連する動画を流します。

動画や静止画がたくさん活用される授業なので生徒の興味・関心も高まります。

普通教科や教科「工業」では、このようなスクリーンやプロジェクタなどのICTを使った授業が行われています。

今後も紹介していきたいと思います。

山下中への体験学習会(土木3年)

7月5日(木)の午後から、本校の隣りの敷地にある「山下中学校」の1学年78名を対象にした体験学習会を行いました。授業をしたのは本校土木システム科3年生のうち「地域貢献班」に所属する10名です。

今回の内容は、例年の学習内容に加えて、学習会で中学生が学んだ防災について、Pepperに表現させます。

1 開講式(校長先生からの挨拶)

2 標高について学ぶ中学生

3 実際にプログラミングをしてみよう

4 閉講式

今回は、中学生の防災に関する理解を深めるために、防災で理解したことを表現する項目を入れてみました。自分たちが考えたことを表現するのは、なかなか難しいようです。山下中学校の皆さん、ありがとうございました。

また、今後も出前授業を実施していく予定です。

工場見学(機械3年)

平成30年7月4日(水)に機械科3年生が2つのコースに分かれ工場見学を行いました。

いずれの企業も多くの石工の先輩方が働いており,自分の進路を考えるうえでよい刺激となりました。コースは下記のとおりになります。

<Aコース>

セイホク株式会社

プライムアースEVエナジー株式会社

<Bコース>

富国工業株式会社 石巻工場

日進工具株式会社

ご協力いただいた企業様ありがとうございました。

授業紹介(電気E3)

電気情報科3年生の電気実習の様子です。

ここでは、「Arduino IDEを使用したプログラム」に関する実習です。

下の2つの画像ですが、LEDランプがついています。そのLEDが、上の画像は「点灯」しており、下の画像は「消灯」しています。

この点灯・消灯をプログラムで制御するための実習になります。

授業紹介(機械M3A、M3B)

機械科3年生の機械実習「スチームエンジンの製作」に関する授業の紹介を行います。

今回、作成するスチームエンジンは、別名「首振りエンジン」や「オシレーチングエンジン」とも呼ばれているものです。かつては、船舶などに使用されたものです。

この部品を各種工作機械で製作していきます。1年生や2年生までの実習とは異なり、作業の難易度も高い作業になります。

完成したスチームエンジンになります。かなり精密なものを製作しています。

「化学の世界2018」(化学技術科開放講座)

化学技術科では,6月16日,23日,30日の3日間、みやぎ県民大学高等学校開放講座「化学の世界」を実施しました。小・中学生とその保護者の方23名が本校に来校し,化学の実験やものづくりを楽しく学びました。

また,補助員として天文物理部の部員に手伝ってもらいました。

講座の内容は次の通りです。

1日目「開講式」その後校内を見学しながら化学技術科へ移動

「個性豊かな材料たち」セラミックやプラスチックをつくりました。

2日目「ミクロの世界をみてみよう」電子顕微鏡・実体顕微鏡による観察をしました。

「環境をはかるには」炎色反応の実験や,分析装置の操作をしました。

3日目「においと色の化学」染料の合成と染色,香りの合成実験をしました。

「閉講式」(修了証・参加証授与)

今後も化学技術科では,化学の魅力や楽しさを伝える行事を企画していきたいと考えています。